新闻学与自动化|新闻与传播学|胡翼青:基于基础设施隐喻视角的媒介研究

【ZiDongHua 之人文化天下收录关键词: 新闻学与自动化 基础设施 新闻与传播学 信息处理自动化 控制论 控制理论 】

【新闻与传播学】胡翼青:基于基础设施隐喻视角的媒介研究

胡翼青

南京大学新闻传播学院教授,南京大学人文社会科学高级研究院副院长。从涉足传播研究开始,就一直具有一种将传播学理论化的偏执。先是尝试走思想史的路径,今天又看到了媒介物质性所带来的新本体论的曙光,总想推进传播学的哲学化进程。

媒介是一种物,这已经得到越来越多人的认同,但这种观念在10年前的中国,是不可想象的。然而,媒介又是一种特殊的物,它可以通达人的精神世界和观念世界。正如克莱默尔在她主编的《传媒、计算机、实在性——真实性表象和新传媒》一书中所说:传媒是用来生产人工世界的装置,它开启了我们的新的实践方式,而没有这个装置,这个世界对我们来说是不可通达的。而媒介之所以具有这样的能力,与其物质性基础的两面性有关。与普通的物只具有物质性的形态不同,媒介具有一个物质性的呈现面——界面。由于界面的存在,内容体系得以建构出一个将注意力卷入其中的虚拟时空。但作为物的媒介在美国传播学中被客观化和透明化了,成为了单纯的信道和传播工具,甚至界面背后的内容供给体系的游戏规则也被视而不见,传播学因此变成了行为科学——一种典型的披着心理学外衣的伪科学。然而,媒介与一切技术一样,它不可能只是手段和工具,它必然在成为工具的同时,规定了与之相关的一切元素的关系。美国传播学在摘了传播心理学这粒芝麻之后,放着满地的西瓜扬长而去。

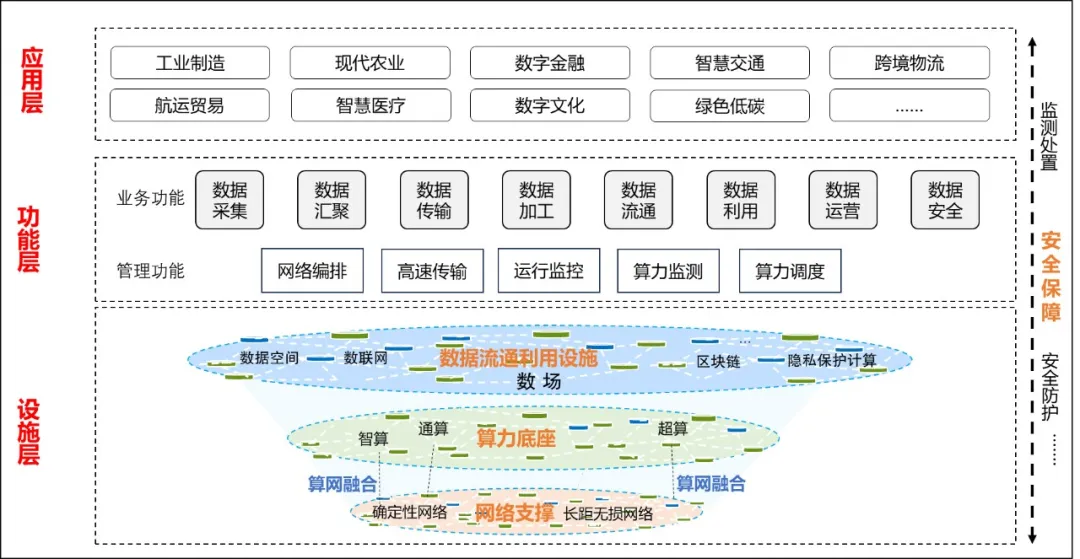

然而,媒介物是如此的强大,是注定不可能被一直遮蔽的,因此对媒介物的再发现成为当下欧洲和中国传播理论最活跃的领域。大众传媒作为媒介物被遮蔽,是因为大众传媒在现实生活中主要扮演着内容生产者和发布者的角色,它在技术和经济领域没有什么决定性的影响力。大众传媒在资本运营和技术创新领域扮演着极其边缘化的角色,以致在媒体融合的大潮中,传统媒体一直被新媒体“带节奏”,盈利模式变得不确定,技术研发能力几乎为零。这并不是传统媒体遭受新媒体挑战使然,而是它本身就不擅长资本运作和技术研发,它并不代表着资本流向和技术发展趋势。新媒体技术公司则与大众传媒完全不同,它们代表着当下计算机行业发展的主流,也代表着数字经济最活跃的生产力。它们来到这个世界,很快变成了这个世界的经济基础,也将这个世界纳入它们的思维方式中。可以这么说,整个世界都在新媒体平台上重新建构。新媒体就是以这样的方式闯入了这个世界,成为一切事物的技术载体。它以网上购物、网约车、共享单车、地图软件、二维码等方式重构着社会的业态和生活方式。于是,我们不得不承认,移动互联网、5G通信技术等元素,已经像水、电、天然气、汽车、公共交通工具一样成为我们这个社会的基础设施。如果哪一天互联网操作平台或移动通信这样的基本元素在保供上出现问题,其后果与能源危机、断水停电是一样的,很多人可能已经无法想象在互联网断供后还如何在现实中生活。

所以,媒介研究便有了一个非常明确的发展方向,即研究作为基础设施的媒介,研究这种媒介特性以何种方式建构我们的时间、空间、权力、秩序和关系。尽管很早以前就有一些历史学家关注过运河、铁路、有轨电车、驿道、汽车等交通基础设施如何建构当时的社会,但以往很少有人将这样的研究看作是媒介研究,因为这确实与研究文本的生产、传播和消费的传统传播学相去甚远,也很难想象这是一种有重要理论前景的媒介视角。彼得斯的《奇云》用较大篇幅讨论了基础设施媒介,使传播学界开始重视这个媒介隐喻。基础设施媒介让我们“看到”了媒介的它异性和背景性,看到了那个庞大和复杂到无以复加而又通常完全透明的技术体系。基础设施媒介让我们“看到”除了传递信息外,媒介是怎样调整我们的社会关系的。在这里,被我们看成是媒介重要功能的信息传递变得并不重要,反而作为存在者的媒介如何建构社会秩序变得极其重要。与5G和元宇宙这样的超级媒介基础设施相比,大众传媒的基础设施性可以忽略不计,所以彼得斯将大众传媒看作历史上的异例,因为它们的基础设施性还不如历法、地图、计时器等更原始的媒体。

不过,当彼得斯在为新媒体技术带领传播研究重返基础设施媒介而鼓与呼,并且心生诗意地将整个人类环境中的元素作为媒介的同时,他忘记了数字技术这一更为基础的“元媒介”。1974年,海德格尔在接受德国《镜报》采访时宣称,哲学之后不会再是哲学,而是控制论。当时大家都不知道怎么理解海德格尔这段话的深意,然而今天我们确实感觉到海德格尔当时把握住了历史转折的关键节点。在控制论大行其道之前,数字不是技术而是一种解释世界的语言。胡塞尔在晚年时以他独有的方式讨论了欧洲的精神危机。他指出,从伽利略将数学引入自然科学研究开始,数学垄断了对世界的科学阐释,这种阐释导致了欧洲精神危机和西方人性危机。胡塞尔认为,数字阐释建构起来的世界,并不是日常生活世界,因此他主张回到日常生活世界本身。然而,理想主义的胡塞尔并没有预测出事物的发展方向,如今说了算的是将二进制数学引入控制论的维纳们。在控制论的宇宙中,只有存在与不存在,于是世界的一切就如基特勒所说,都能够使用通用的二进制媒介进行编码、传输和存储。所有事物的复杂性消失了,取而代之的是0和1的二元世界。数字已经从诠释世界的技术变成了复制和创造世界的技术,从而成为基础设施的基础设施。数字从世界的诠释者变成了世界的行动者、创造者。所以,研究数字技术如何组织了我们的存在方式,是一件比讨论昆虫、火和云是否构成媒介更有现实意义的事情。数字技术甚至完全穿透了现实世界和虚拟世界的边界,让它们联结在一起不可分割。今天,如果人们离开数字技术的支持,甚至无法存在于自然世界中,更不要说社会世界了。

进军数字时代的基础设施媒介,其实打开了传播研究的一个全新空间。在这里,媒介的具身性以各种方式被“可视化”,从而使人们对于媒介与存在之间的关系的认知达到了全新水平。这个视角对传播的物质性研究有着重要的意义。不过,更令人眼花缭乱的是,对基础设施媒介的追问带来了一系列新问题。比如中国电信作为一家维护通信业基础设施的企业,在办报、办新媒体平台方面就很不专业。这类具有媒介属性的基础设施企业在空间、时间和关系的建构上可能很成功,但自我呈现却可能一塌糊涂。可见同样都是媒介,关注媒介的基础设施和关注媒介的呈现是两个性质完全不同的问题。关注媒介的基础设施性对于媒介的物质性研究还远远不够,媒介的呈现面——界面是怎样将精神世界和物质世界联系在一起的,这恐怕又是下一步值得研究的新领域。不过,能发现大量新问题和新领域绝对是好事,这对任何学科都是宝贵的财富。

更幸运的是,中国传播理论研究,无论是研究对象的发展水准、研究者的问题意识,还是学科的理论积累方面,都已经跟世界最前沿站在了同一起跑线上。中国传播理论研究正在迎来“芝麻开门”的时代。

评论排行