上海人民广播电台︱众“人”拾柴!具身智能突围升级的“上海模式”

【ZiDongHua之“动感惠民生”收录关键词:人形机器人 机器视觉 智能大模型】

上海人民广播电台︱众“人”拾柴!具身智能突围升级的“上海模式”

来源:上海人民广播电台

作者:赵宏辉

发布日期:2025年2月20日

上春晚扭秧歌、实验室里学街舞、进厂拧螺丝……人形机器人近期频频占据C位。

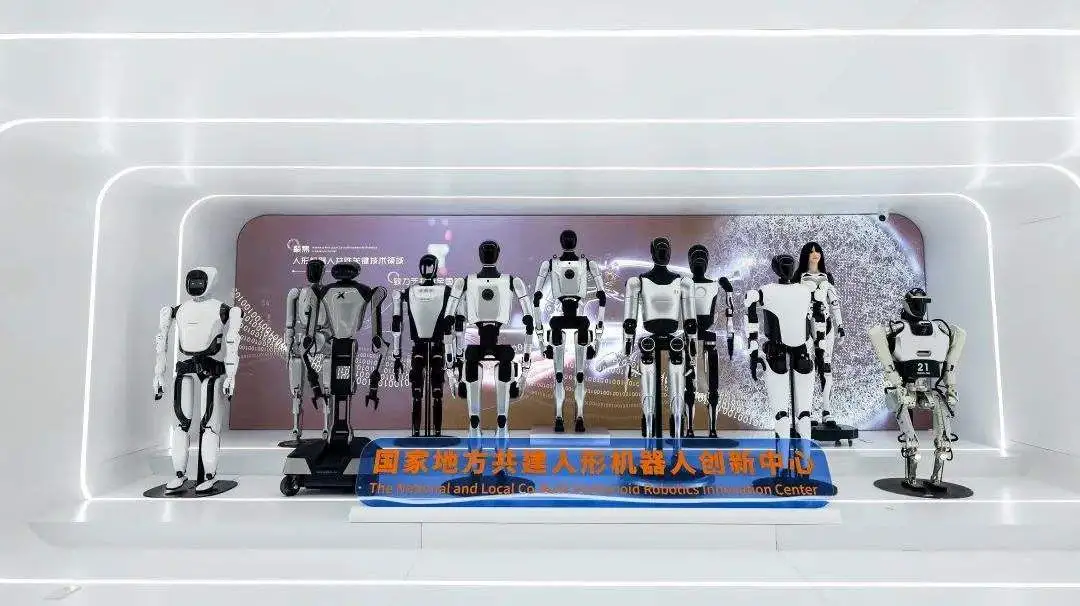

以前,不同厂商的产品,总是各自修炼。眼下在上海张江的一所“人形机器人学校”,100多台来自不同厂商的人形机器人在一起开展集训。作为国内该领域首个开源共创平台,这里汇聚行业合力,推动人形机器人加速进化。

“这里是智元的机器人,这是乐聚的,楼上有傅利叶的——各家的机器人都在这里。”

位于张江模力社区里的这座训练场,是眼下国内人形机器人种类最多的地方。踢足球、擦桌子、搬运、装配、检测……样貌各异的“硅基打工人”忙得不亦乐乎。

国家地方共建人形机器人创新中心市场体系总监杨正叶说,相比传统的工业机器人,人形机器人最大的进步不是外形更像人,而在于它们的工作方式更智能、更柔性。

“比如一个器件在流水线上检测,传统工业机器人更多基于机器视觉来识别;而人形机器人是用大模型来判断推理。如果送来一个返修品,状态改变了,我们就希望它跟人一样,能识别出这里凹陷了一块,那就意味着这台机器人就具有柔性了。”杨正叶说。

不同于传统机器人只专攻一项技能,具备通用智能的人形机器人能胜任多种任务。为此,训练场也匹配了多种训练方式。

记者看到,有训练师头戴VR眼镜、身穿动作捕捉服,“手把手”地指导机器人完成规定动作;也有提前写好算法,让机器人独立完成动作,训练师在一旁监督。每完成一遍动作,便记录下一条数据,而单台机器人每天就能采集500条数据。

“每一遍动作看似是重复的,但实际上每一条数据的关键参数、整个行程都是不一样的。模型会不断强化学习、不断修正自己。我们认为,一个动作有5万小时的数据,它就具备通用性了。”杨正叶说。

在这个面积约5000平米的训练场里,有100多台机器人在同步进行不同场景、不同工种的训练。杨正叶说,此前机器人公司各自闭门苦修,训练模型的数据规模有限。送来“上学”、同台竞技之后,能源源不断产生数据;通过统一数据标准,还能实现跨平台共享。所以,厂商的主动性普遍很高。

“以后会形成一个数据交易的平台。比如有的厂商有家电场景的数据,别的厂商有临床康养的数据,双方采集的数据进行交换,就能减少重复投入,效率就大大提升。”杨正叶说。

这些异构机器人的训练数据,还会同时“喂料”形成一个通用的具身智能大模型。国地中心首席科学家江磊说,未来在这个“超级大脑”的指挥下,不同厂商、不同形态的机器人能够高效协作、共同升级。

“这个‘超级大脑’不是解决某一个机器人的问题,是同时解决所有机器人操作、行走、训练的这些智能化问题,也就是我们所设想的‘一脑多形’。”江磊说。

预计今年,训练场有望沉淀下1000万条数据。部分训练数据集将通过国地中心的OpenLoong开源社区开放共享,邀请人形机器人整机企业、具身智能研发团队以及科研院所等持续完善,共同突破数据瓶颈。

“我们会采用基金会的方式,满足世界上各种开源的标准,实现数据的汇聚、互联互通,才能确保这个数据集足够大。这个模式应当说是上海首创。”江磊说。

去年,我国人形机器人已形成27.6亿元产值,今年有望直接翻番,到2030年将突破千亿元。站在爆发前夜,是单打独斗还是协同创新,行业已经给出答案。

我要收藏

点个赞吧

平台转发数:1次

评论排行